隠居たるもの、出汁の滋養にため息を漏らす。始まったばかりのNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」、みなさんご覧になっておられるだろうか。宍道湖のしじみが特産である島根県の松江を舞台とするだけあって、少女時代の主人公がしじみの味噌汁を口にするたび食卓で思わず「はぁ〜」と感嘆の声をあげる、そんなシーンが何度も何度も挟み込まれていた。幼い彼女の心持ちが私にはよくわかる。うっかり飲みすぎた翌日、汁物とりわけても肝臓の解毒作用を助けるオルニチンたっぷりのしじみ汁なぞにありついて、身体のすみずみまで沁みわたる滋養に、思わず「はぁ〜」と声を漏らした経験がこれまでに数えきれないほどあるからだ。2025年10月7日の昼、深川の庵の近所、麺響 万蕾のカウンター席に座って醤油ラーメンの汁をひと口すするなり、私はまたしても思わず「はぁ〜」とため息をついていた。この店は化学調味料をいっさい使っておらず、たっぷりの浅利としじみですっきりと出汁をとる。深くさっぱりしたこの出汁、前日の夜に新橋の安居酒屋をハシゴした初老にはたまらないのであった。

麺響 万蕾:https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13282131/

立て続けの新橋詣で

このところどういうわけか新橋づいている。マンション売買契約を交わした先月後半の夜に中高サッカー部同級生たちと飲んでいたのも新橋だったし、先の10月4日にこれまた中高サッカー部の先輩たちと30人ほどで集って飲んでいたのも新橋のしかも同じ店だった。Jリーグが開幕した32年前からというものこの国にとってサッカーはすっかりメジャーな人気スポーツとなったが、私が部活に勤しんでいた48年から42年前はというと、青春学園ものドラマにおいてサッカー部といえば不良の溜まり場、今や常連となったワールドカップなど別世界で行われているまったくもって縁のない大会、まだまだそれくらいにマイナースポーツだった。私は母校サッカー部の15代目となるのだが、そもそもそのサッカー部自体が私が入学する2年前、つまりは50年前まで「サッカー同好会」だった。10月4日に集ったのはそんな時代を知る70代前半から60代後半までの先輩たち。居住地があちこちに散らばっている場合、どこからもアクセスしやすい新橋というのは理に叶っている。

また新橋といえば安居酒屋の街

そして10月6日も、中高サッカー同好会の先輩たちと似たような年恰好の大学の先輩二人と飲む約束をしていた。当初は私たちのホームである高田馬場に早い時間から集まることになっていたのだが、状況が変わり、少し遅い時間からこれまた新橋で飲むことになった。群馬県生まれで現在はソウルで活躍している、私からしてひと回りくらい年下、何度も記事を読んだことのあるジャーナリストがいる。その彼が先輩の知己で、ちょうどこのとき東京に来ていて、仕事が終わり次第に合流することになり、それならアクセスのいい街にしようと変更されたのだ。まずは先輩二人と私が新橋のSL広場で集合する。ここを中心にして今もこの街には大小さまざまな飲食店がひしめく。想い起こせば今を遡ること23年前の2002年9月、その時も私はここで中高同級の友だちを待っていた。広場すぐ横のビルに流れる大型ビジョンで相撲中継が流されていて、新聞から目を離し結びの一番を注視する。その決着もつき新聞に目を戻そうとするやいなや、突然にライトをあてられ「今日も負けた横綱 貴乃花についてどう思いますか?」とマイクを向けられた。「時は流れましたからね、引退はやむを得ないでしょう」と答える私の姿が翌朝のフジテレビに流れたという(二日酔いで遅くまで寝ていた私自身は感知していない)。貴乃花は翌2003年1月に引退しその後に相撲協会も追われたが、変わることなくこの広場にサラリーマンは行き交い、今も多くの人が安居酒屋で仕事の憂さを晴らす。

「なにかが破裂した?」と驚いて飛び上がるほどに大きな声をたてて笑う人が、このところ飲み屋で多くなっていないだろうか。そんな若者が数人まざっている席の近くに案内されたりすると、その音量に慣れるまでにいささか時間を必要とする。その間に「あれは近ごろのお追唱、つまりは上位の者に対して『あなたといるとこんなに面白い』とヨイショする方法としてトレンドなのだろうか。それとも飲み会に際し自身を盛り上げ『自分はこんなに楽しんでいるんだから!』と鼓舞するために必要なルーティーンなのだろうか。それとも若いのにただ単に耳が遠いのだろうか」などとさまざま訝しみ、その果てに気を落ち着けたりする。ハシゴした安居酒屋二軒はどちらもそうした客でいっぱいだった。しかし初めて酒を酌み交わしたジャーナリストは、そんなことをちっとも意に介さないエネルギッシュな人だった。新しく知己を得るのはいくつになっても嬉しいものだ。どうせ隣席まで聞こえやしないんだから、私たちも声を張り上げて話に興じた。現場を奔走する人しか知り得ない「秘話」をいろいろ聞かせてくれた。本を出したばかりだという。そんなこんなで安居酒屋を二軒ハシゴ、案の定、次の日の身体は重かった。一日おきの新橋詣でに「はぁ〜」としじみが沁みわたる。

初めての東京ミッドタウン日比谷

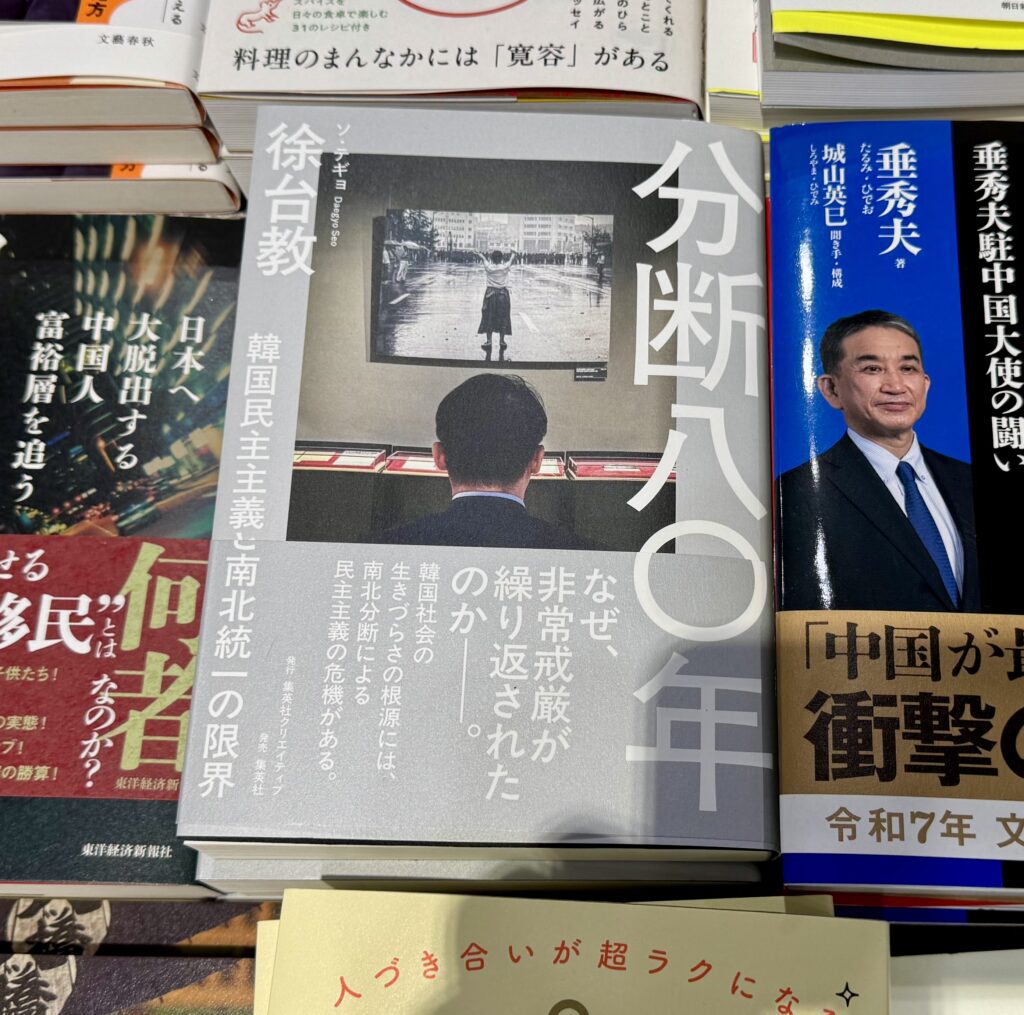

つれあいとともに昼食にラーメンをすすってから二人で街に出かける。私はAmazonでなく本は本屋さんで直に買い求める主義だから、乗り換えのついでに三越前の馴染みのタロー書房に立ち寄って前の晩に知り合ったジャーナリストの出版されたばかりの本を探すことにする。いちばん目立つところに平積みされていてすぐに見つかった。このまま読み始めたいところだが、とりあえず今は本を開いている場合ではない。これから東京ミッドタウン日比谷の4階に入るTOHOシネマズ日比谷で「BECAMING LED ZEPPELIN」を観るのだ。うちのつれあいは大のLED ZEPPELINファンなのである。

心持ちはすっかりお上りさん

三信ビルディングと日比谷三井ビルディングが取り壊され、その跡地に地上35階・地下4階・ペントハウス1階、都心最大のシネマコンプレックスを擁する東京ミッドタウン日比谷が完成したのが2018年、考えてみれば初めて訪れる。ここから東京メトロ日比谷線で二駅先(虎ノ門ヒルズ駅が新設された今は三駅先)にある中学高校に通っていたから、当時に映画を観るとなるとまずはここ日比谷だったのだが、いつしかあちこち(例えば日本橋)にシネマコンプレックスも出来上がり、私たち夫婦が仕事で立ち寄るような土地でもなく、そのうちコロナ禍が始まりうろうろすること自体なくなり、それが終わったころには白馬に重点が移り始め、このあたりからは縁遠くなっていた。だからドーンと聳えるビルを見上げ「こんなことになっていたのか!」と、すっかり変貌した街に度肝を抜かれる。キョロキョロとあたりを見回す姿はすっかり「お上りさん」だ。

BECAMING LED ZEPPELIN

映画館でもなければこんなでっかい音で鳴らせない。1968年8月ににレッド・ツェッペリンがいかにして結成され、セカンドアルバムまで発表しツアーに明け暮れた1969年にかけてどうやって世界最強のロックバンドになったか、メンバーの生い立ちを含めそれを検証するドキュメンタリー映画である。カッコよくないわけがない。ギターのジミー・ペイジが方向を示し、ベースのジョン・ポール・ジョーンズが全体を俯瞰しつつ屋台骨を支え、ドラムのジョン・ボーナムがドカドカとバンドを推進し、ボーカルのロバート・プラントが野生的にパッションを解放する。お互いを信頼しリスペクトを抱きつつ引っ張りあって醸し出されるヒリヒリした緊張感がたまらない。唯一無二、誰一人欠けてもこの音楽はできあがらない(だからジョン・ボーナムが1980年に吐瀉物の誤嚥による窒息で32歳で亡くなると、バンドはあっさり解散を決断した)。「いやあ、いいもん観た」と夫婦で語り合い電車に乗った帰り道、FBを開いてみると、馴染みである「ワインとお料理 ことり」のひと回りくらい年下の大将が「ついさっき日比谷でBECAMING LED ZEPPELINを観た!」とアップしている。「なんだよ、いたのかよ」と確認すると、いくらか離れてはいたけれど同じK列に座っていたようだ。そんなやりとりをするうち「ちょっと気取ったところでそもそも日比谷なんざ新橋の隣町だもんな」と気づく。とにかくここ最近の「新橋詣で」はこれにてお開き。ああ、もうすぐ隠居の身。滋養たっぷりなLED ZEPPELINに思わず「はぁ〜」とため息を漏らしたのだった。