隠居たるもの、書物を通して目を開く。早いもので、気がつくと今年も終わろうとしている。夏に「定年退職」をしてしまったものだから、追い立てられるような「師走」特有の忙しなさにさらされていない。また、無策のまま感染が拡大する新型コロナ禍である、忘年会の声がかかっているわけでもない。カレンダーを間に、つれあいと「年末年始」について相談し、ささやかな準備はするのだが、なかなかに実感がわかない。それが先週になって「ああ、今年もそろそろ終わりなんだ」とはたと気づく。「今年の流行語大賞は『3密』!」というニュースに接したからだ。受賞に際し、小池百合子東京都知事は嬉しさを隠さない…。そういう1年だった。

今現在、日々に読んでいるのは「全ロック史」

1年にどんな本を何冊読んだか記録している。今年は今のところ46冊だ。2019年2月28日に発行され、一部でだけ話題になった西崎憲著「全ロック史」(人文書院)、いま読んでいるのはこれだ。どうして話題になったのかというと、大きな判型で全510ページに及ぶ、あまりにも「アホ」な労作だからだ。1920年に録音されたメイミー・スミスのブルースから始まって、つい先日に素敵な新作を発表したダーティー・プロジェクターズ(散種荘に持ち込むべくそのレコードは取り寄せてある)に至るまでの洋楽ロック100年を、移り変わりが激しく呆れるほどに細分化したジャンルすべてをほぼ網羅しながら、時々の主要人物とエポックなバンドをくまなく紹介しつつ、作曲家にしてミュージシャンかつ翻訳家である日本人の西崎氏が、世界で初めて「通史」として著したのだ。どうしてそんなことをやってみようと思っちゃったんだろう。結果、(昨日に読んだ章「16.新しい波」ニュー・ウェーブに割いたのは20ページなど)当然に駆け足にならざるを得ないのだが、そのスピード感にこそエネルギーが充溢しており、少しずつ読み進みながら、「クラッシュがストラングラーズより扱いが小さいのはどういうことだ?」などと多少は立腹しつつも、「ロックだ…」とどうにも笑ってしまう。他にも並行して読んでいるものもあるしまだ日もあるから、これを含めてあと5冊ほどが積まれ、それを合わせて読み終えるのは51冊、今年が終わるころにはそんなあたりになっていようか。

小説部門は「ブルックリンズ・フォリーズ」

50歳を過ぎたころ、父親も看取ったことだし肩から「責任」を少しずつ下ろし始めた。それに合わせて、日々に追われるのにかまけてすっかり失くしていた読書習慣を少しずつ取り戻す。(なんてったって私は文学部卒なのだ。)昨年だって59冊だったし、2018年は74冊、2017年には83冊読んでいる。少しずつ減っているのは、腰を落ち着けて大著に取り組むようになったからだ。今年は庵で過ごす時間、および急行列車に揺られることが多かったからだろうか、たくさんの小説を手にとった。その中で最も面白く読んだのが、ポール・オースター「ブルックリンズ・フォリーズ」(新潮文庫)だ。

米国の小説家 ポール・オースターが好きで、日常的な読書習慣を失くしていた時期も、この人の小説だけは読んでいた。しかし、2012年に邦訳刊行された本作の単行本は購入していない。東日本大震災から日も浅く、母が亡くなり父親との同居が本格化したあたりのことで、さぞや忙しくしていたんだろう。今年の6月に文庫化されたので喜び勇んで読んでみた。数々の傑作・佳作ぞろいの彼の作品の中にあっても抜群に面白い。「孤独」や「喪失」を巧みに描く彼にしては珍しく楽観的なコメディー。私と同じ職業を、加えて同じく早期に「定年退職」し、なおかつ「愚行の書」(「もうすぐ隠居の身」のようなものか)を著す文学部卒の孤独な主人公が、リベラルで皮肉屋なニューヨーカーぶりを発揮しながら、崩壊した家族を偶然にまかせて再生させる冒険譚である。さすが名手ポール・オースター、登場人物の造形が見事で、差し込まれるサイドエピソード含めてとにかく「物語る」のが上手い。ハラハラしながら最後まで読み進む。こちらとしては満ち足りて余韻に浸り始める。それなのに最後の6行で、そのたった6行で、「世界」がコメディーでは終わらないことが決定的に示唆される。「突きつけられる」のではなく「示唆」される。これはまいった…、鳥肌が立つところだった。この6行のためにだけでも読む価値がある。しかし「物語の果て」でなければその「価値」を味わうことはできないから、決して「盗み読み」しないように願いたい。とにかく、さすがポール・オースターなのである。

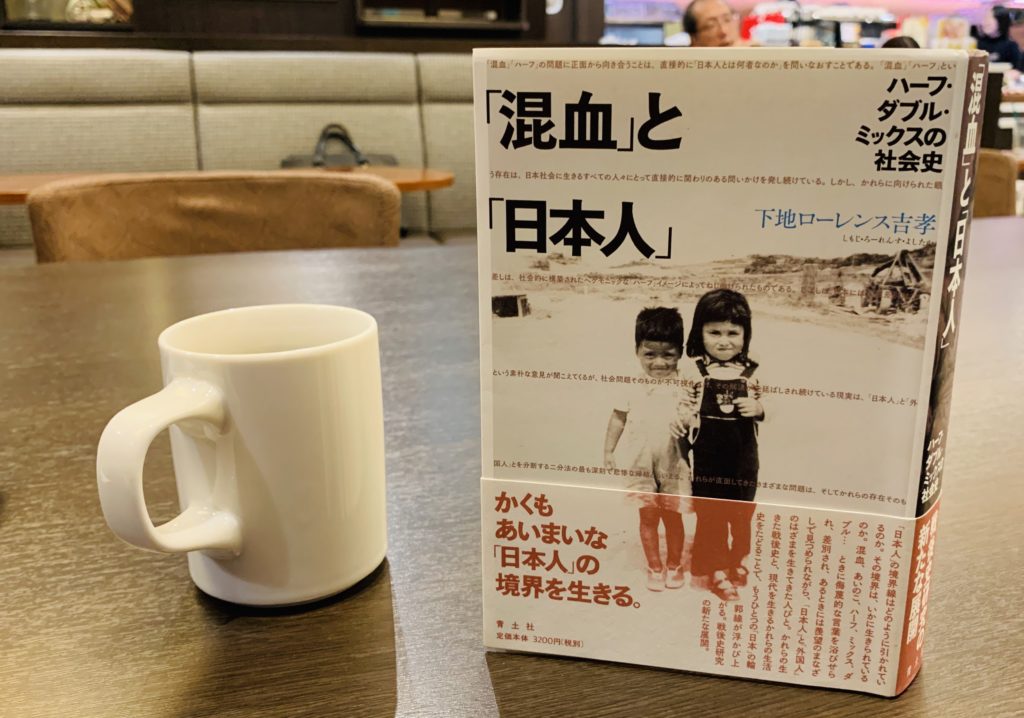

人文書部門は「『混血』と『日本人』」

現実からかけ離れているのに改まらない“幻想”がある。例えば「日本では時間通りに電車が動く」。この本を読み終えた日、私はまだ勤め人であったし、中国の武漢で新型コロナウィルスが猛威をふるい始めたにも関わらず、ここ日本では呑気なことになんら警戒もなされていなかった。まだ地下鉄に乗って通勤していたその朝、東京メトロ半蔵門線は大幅に遅れて混雑しダイヤはガタガタになっていた。出先から勤め先に戻るために乗った都営地下鉄浅草線も同様。各線が乗り入れる関東近郊では実のところ日常茶飯なことだ。「時間通りに電車が動く」というのはもはや幻想でしかない。近頃の研究者には本当に頭が下がる。1987年生まれの下地ローレンス吉孝著「『混血』と『日本人』」(青土社)。広く芸能関係にもあたりながら、主張するわけでもなく膨大な資料を丹念に精査し、流通する「日本に人種差別はない」という“幻想”をひとつひとつ解きほぐす。明らかになるのは「日本人概念」の曖昧さと、隠され不可視化されてきた人種差別だ。これも労作である。

「事実をそれ自体で把握するのは至難の業」

ときたまこの省察の中で本を紹介することもあるし、私が何を読んでいるかを気にかけてくださる方もいらっしゃる。今段は年の暮れに際して棚卸しをしてみた。「純文学者にまずネトウヨ系が出ないのは、事実をそれ自体で把握するというのは至難の業で、むしろ創作された虚構の方が事実に迫れることをだれより知ってるからではないかと思う。」先日来、日々の四方山をメールし合っていた大学の先輩からの文面だ。ひょんなことを評したこの一文に感銘を受けた。わざわざ「ネトウヨ系」とするその「系」には「トランプ支持者」も含まれてのことだと思う。大きな声で連呼されるわかりやすい断定的な「言葉」は疑ってしかるべきだ。「事実をそれ自体で把握するというのが至難の業」である以上、安易な「言葉」に「事実」が正確に写し取られているはずがないからだ。ああ、もうすぐ隠居の身。だからこそ私は今日も本を開く。