隠居たるもの、悠長に湯が沸くのを待っている。2023年の夏はとにかくしつこかった。その煽りを受け秋はさぞや短いに違いない。「気がついたら冬」、うかうかしてそんな間抜けな仕儀に相成るとここ白馬ではそれすなわち死活の問題となる。今回の滞在、主眼は夏の後始末と冬に向けての段取りにあった。まずは夏の間ずっと張りっぱなしにしていた日除けのタープを片づけ、薪活第一弾となる鳥取の薪を受け取る。少し身体を動かすと9月も晦日だというのにそこそこ暑い。さすがに半ズボンということはないが、半袖Tシャツ1枚で屋外作業に勤しむ。これが半袖で過ごす最後の1日となった。

うすら寒い昼日中に焚き火をする

2023年10月4日の昼下がり、スケートボードの練習から帰ってくるとどうにもうすら寒い。風もなく穏やかにしんみり冷える。10月に入るや季節は急転直下に様変わり、ここ白馬では最高気温は20℃にとんと届かず、最低気温に至っては10℃をあっさり下回る。初老にさしかかった身にとって「お身体ご自愛」は肝要、もはや薄手の衣類のみでは心許ない。幸いなこと午前中に衣替えは済ませているが、だからといっていきなりフリースやらダウンやらを着込むのはなんとも無粋。薄手のウールをひっかけ1年1ヶ月ぶりの焚き火と洒落込むことにした。

五徳を引っ張り出してコーヒーを沸かす

「この焚き火台用に五徳を買ってなかったか?」五徳(ごとく)とは火の上に鍋やヤカン類を置くため設置する器具である。 昨年から導入されまずは慣れてみることに精一杯だった焚き火セット、これまで五徳を使う余裕を持てなかった。この日は火急の用事があるわけでなし、ただただ焚き火をしてみるだけ。ここぞとばかり物置から引っ張り出し、火が起きたのを見計らってセッティング、ホーローびきのポットをのせ湯を沸かす。火を真下にあてているわけではないから時間を要するが、いったん沸いた湯は心なしかじんわりなかなか冷めず、いつもと変わらないインスタントコーヒーをグッと魅力的な味に引き立てた。

「読書の秋」を前に

そよぐ風に舞う葉をトングで拾い焚き火にくべる。タープのない庭は広々と感じ、周囲もよく見渡せる。そこかしこで色づき始めた木々、「小さな秋」が身に沁みる。しかし陽光を容赦なく浴び続けた夏の後遺症、楓や紅葉の末端枝葉がところどころ枯れている。おそらくこの秋はこれまで同様の色鮮やかさは望めまい。これからもずっとこうなのか、それともよりひどくなるのか、今のところ楽観的になれる要素は見当たらない。とはいえとにもかくにも、執拗な夏は過ぎ去った。

夏休みの課題図書

最高気温が30℃を越える真夏日が今年は東京で90日もあったそうだ。ときおりに挟まれたそうでない日も合わせて勘定すれば、期間にして3ヶ月半ほどか。夏に際して「腰をすえて読もう」という本を指し、誰しも「夏休みの課題図書」と呼ぶ。幼少のみぎりより刷り込まれた教育の賜物か、私も「夏こそは大作に挑もう」と明白に意識する。毎日が休みのようなものだから拍車もかかる。たまに「どんな本を読んでいるのか」と聞かれることもあるから、3ヶ月半にわたったこの夏に何を読んだのか、恥ずかしながらここに列挙しよう。まず手始めとしたのは①G・ガルシア=マルケス「百年の孤独」だった。

ノーベル賞を受賞した、言わずと知れたラテンアメリカの大作家である。実は彼の作品は初めて、満を持して挑んだ。架空の村の栄枯盛衰を語る豊潤な物語、呪術的グルーヴが独特、常人の仕事ではない。以下は順不同となるが、②と③ゲーテ「イタリア紀行」(上)と(下)。合計にして約1,100ページ、大文豪が18世紀に記した紀行文。イタリアガイドとして今も通用する(上)には驚くが、よっぽど暇がある、ゲーテを研究している、という人以外に(下)はどうも…。④村上春樹「村上T 僕の愛したTシャツたち」。すべてをトイレで読んだこの中で、村上春樹はこう語る。「音楽ってちょっと間をあけるとわからなくなっちゃうんですよ。3〜4年、新しいものを聞いていないと、今のものを聴いてもうまく繋がらなくなる。何を聴いても同じに聞こえるようになっちゃうんですよ。」それではつまらないからブランクをあけないように「聴く」んだそうだ。わかる。

以前にも紹介した⑤池波正太郎「酒肴日記」。同じく食にまつわるルポ⑥辺見庸「もの食う人びと」、世界の貧困と紛争にまみれた地域の食レポが凄まじい。⑦市川沙央「ハンチバック」。書店で売切れ続出、話題が沸騰した障がい者自身が描く障がい者が主人公の芥川賞作品。「感動ポルノ」と揶揄される日本テレビ24時間テレビの対極にある。⑧筒井康隆「敵」、「極北の老人文学」。世知辛いニュースが続くとつい読みたくなる「サザエさん」のような⑨庄野潤三「ザボンの花」、実は深い。それにしても講談社文芸文庫の価格設定は高過ぎる。一部で歴史的手引き書とされている⑩M・J・アドラー「本を読む本」、なんというか「アメリカ的実利主義」の浅はかな典型、効率的な読書なんて面白くもなかろうに…。

それに対して日本の哲学者⑪千葉雅也「勉強の哲学」は素晴らしい。「人は普段、あまり考えることもなくノリで周囲に同調して生きている。だからきちんと勉強するとノリが悪くなる。それを覚悟し、その先を目指せ」と。ここ1年で感動した展覧会の図録⑫「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」と⑬「李禹煥」、ともに唸らされる批評集だ。

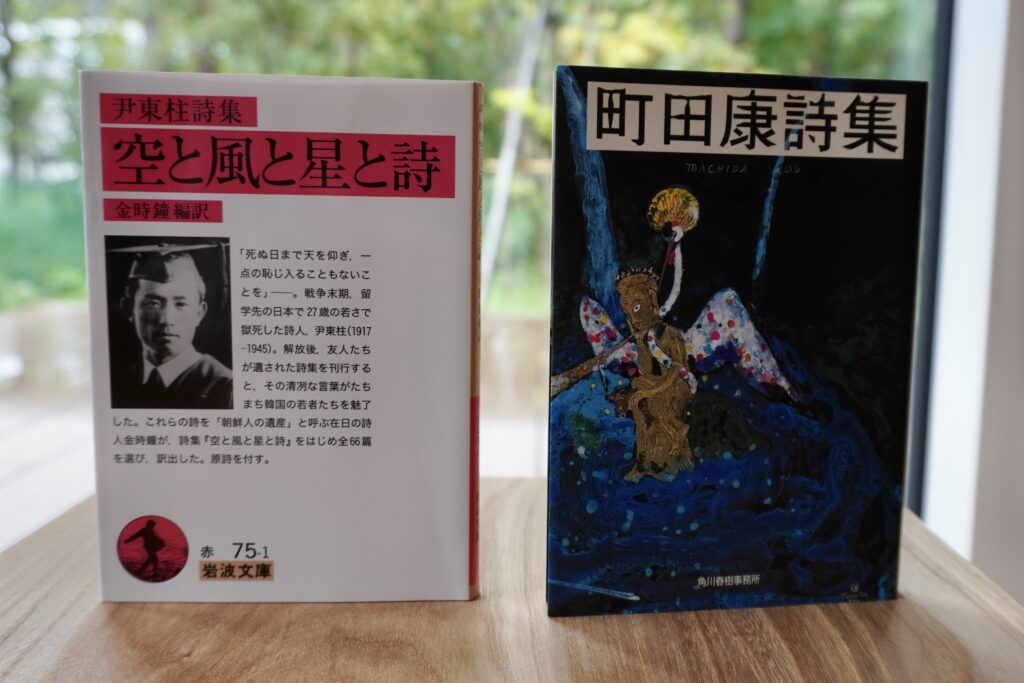

イタリアの小説家、パオロ・コニェッティの⑭「帰れない山」と⑮「フォンターナ 山小屋の生活」。舞台は本家本元の北アルプス。前者は峻厳にして切ないベストセラー小説で、後者はその原案ともいうべきエッセー集。詩集を2冊、⑯「町田康詩集」と⑰「尹東柱詩集 空と風と星と詩」。猥雑が溢れかえる町田康に対し、美しく抒情的な尹東柱。同志社大学に留学中だった尹東柱は1944年、治安維持法違反で逮捕され翌年2月に獄中で絶命、享年27歳だった。彼はプロレタリア詩人でもない、はかない詩を朝鮮語で書きとめていただけだった。

そして「啓蒙の弁証法」

大学の先輩から「以前に読んでもいたのに同じ本を買ってしまった…、あげる」というメッセージとともに、あまりにも難しい⑱ホルクハイマー、アドルノ共著、1939年から44年にかけて記された「啓蒙の弁証法:哲学的断層」の解説本、⑲「『啓蒙の弁証法』を読む」が届けられた。若いころに歯が立たなかった苦い経験を払拭すべく、続けざま総計830ページの読了を試みる。相変わらず難攻不落なのだが、フランクフルト学派の両雄がこの本で訴えかけたテーマ「なぜ人類は、真に人間的な状態に踏み入っていく代わりに、一種の新しい野蛮状態へ落ち込んでいくのか」(「進歩したはずの世界でなぜファシズムは台頭するのか」)が、80年ほどを経た今もなんら解決していないことはわかる。例えばインターネットで人類は進歩を享受したかといえば、それに踊らされ凶暴化する人々によって世界は容易に抜き差しならないほど野蛮になった。

部屋に入って久しぶりに薪ストーブも焚く。翌5日、白馬は嵐のような風雨に包まれ山の上では雪が降る。長い夏に19冊。なぜ本を読むのかと問われれば、野蛮な世界でみすみす殺されたくないからだし。ああ、もうすぐ隠居の身。そして野蛮であることにもう飽き飽きもしているからだ。